2007 秋号トレンティーノ・アルト・アディジェ州 サン・ミケーレ・アッピアーノ社 醸造家 ハンス・テルツァー氏の素顔

オーストリアとの国境沿いに位置するイタリア最北の州、トレンティーノ・アルト・アディジェ州のワイナリー、サン・ミケーレ・アッピアーノ社。今回のTANTILIAは同社を2000年No.1ワイナリーへと導いた稀代の醸造家、ハンス・テルツァー氏をご紹介いたします。

アルト・アディジェ、別名“南チロル(SUDTIROL)”地方へ

アルト・アディジェの雄大な風景

アルト・アディジェの雄大な風景

2000年夏。

ヴェローナから高速道路A22で北へ走り、トレンティーノ・アルト・アディジェ州へと向かった。イタリアで最高のビアンキスタ(白ワインの造り手)として有名なサン・ミケーレ・アッピアーノ社の醸造家ハンス・テルツァー氏に会うためだ。車で走ること約3時間。ラガリン渓谷の山合いの道は、ちょうどアディジェ川が並走するように流れ、視界には左右に2,000m級の山々が連なっている。あまりに美しい景色なので、時折、車を止めて、自然を満喫しながら、ゆっくり北上した。

トレンティーノ・アルト・アディジェ州は、長くオーストリア領土であったが、1918年イタリアに併合された。そのため、現在もイタリアでありながらオーストリアの面影が多く残っている。

その代表的な例が、公立学校の選択だ。公用語がイタリア語系とドイツ語系に分かれ、どちらを選択するかは、親が決める。結果、ドイツ語を選ぶ家庭の方が多いのが現状である。公共の道路標識や町の案内などは、イタリア語とドイツ語が併記されており、建物の形や色、街の様子なども、ドイツの街に似ている。

この地域をイタリア語では、アルト・アディジェ=アディジェ川上流。ドイツ語では、スッドチロル=南チロルと呼んでいる。これらは、ワインのラベルにも明記されている。

ブドウ生産農家達との絆

ハンス・テルツァー氏

ハンス・テルツァー氏

アルト・アディジェ地区の中心の街、ボルツァーノに泊り、翌朝、街を出て、『ストラーダ・デル・ヴィーノ(ワインの道)』を走り、ワイナリーへ到着。

いよいよハンス氏と、初めての対面である。「涼しげな雰囲気を持った人」というのが、第一印象だった。

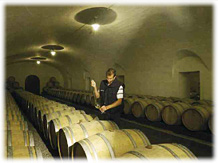

早速、彼は、ワイナリーの中を案内してくれた。自然に囲まれた敷地内は、夏だがひんやりして気持ちが良かった。熟成用の木樽や最新式の醸造用ステンレスタンクなどが綺麗に清潔感を保った状態で配置されているのを見て、彼の几帳面さを感じたことを今でも覚えている。

『ブドウはとても繊細。誰が見ても美しいワイナリーにしておかないと農家の人々は大事なブドウを私に預けに来てくれない。』

と、ブドウ生産者協同組合員との関係が垣間見えた言葉だった。、ワインのラベルにも明記されている。

サン・ミケーレ・アッピアーノ社

サン・ミケーレ・アッピアーノ社

そう、サン・ミケーレ・アッピアーノ社は、ブドウ生産者協同組合が運営するワイナリー。それぞれの農家がブドウを栽培し、収穫されたブドウを組合(ワイナリー)に収めワインを醸造し、販売する。その販売額に応じて配当を得るというしくみだ。従来、この形態のワインは、質より量を目指す場合が多かったのだが、同社はいち早く質への転換を成功させたパイオニア的存在だった。その転換を成功させたのが、このハンス氏である。彼は1軒1軒、組合員の農家を回り、転換の必要性を説いていった。

山間のブドウ畑

山間のブドウ畑

『以前は、この厳しい土地でブドウを栽培する事を嫌い、去って行った農家が沢山いた。農業離れだ。それに歯止めをかけるには、農家の意識を変えることが必要だった。“高品質のワインを造るためのブドウ栽培”をスローガンに改革を始めた。組合員には、質の高いブドウは、質の高いワインになり、市場で高く売れる。結果、農家へ還元されるということを理解してもらった。』

栽培に悩んでいる農家には、ハンス氏自身が直接、技術やノウハウを提供しながら一緒にブドウ栽培に取り組み、土の研究や畑の向きなど様々な観点からその畑に適応するブドウ品種を選定していった。

樽が整然と並ぶ熟成庫

樽が整然と並ぶ熟成庫

山の中にあるレストランで食事を取り、同社へ戻る途中にリンゴ園へと案内してくれた。この地域は、イタリアでも有数のリンゴの産地。そこで飲んだリンゴジュースは、絞りたてフレッシュ果汁100%で酸味と甘みのバランスがよく、濃厚であった。今でもあんなに美味しいリンゴジュースは飲んだことがないほどだった。

ヴィニディタリア2000年度版“No.1ワイナリー”受賞

No.1ワイナリーに選ばれたことで、彼の行ってきた改革が評価されたと言える。

彼と、彼を信頼して農業の意識改革を行った組合員に与えられた栄誉である。

『醸造家としては、No.1エノロゴに選ばれることが最高の栄誉だろうが、私にとっては、No.1ワイナリーの方が、はるかに嬉しい。

それは、サン・ミケーレ・アッピアーノ社に携わるすべての人々が手にする栄誉だから。』

<元ミラノ駐在員 廣澤>